寻宋江南丨登一座宋塔,读一首宋诗 现在的位置:主页 > 综合新闻 >

寻宋江南丨登一座宋塔,读一首宋诗

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】钱江晚报·小时新闻记者 章咪佳 等咖啡的五分钟里,魏祝挺迅速地画了一张地图:浙江全境,向北延伸至上海、江苏南。这是吴越国以及宋代“两浙西路”、“两浙东路”所涵盖的版图

钱江晚报·小时新闻记者 章咪佳

等咖啡的五分钟里,魏祝挺迅速地画了一张地图:浙江全境,向北延伸至上海、江苏南。这是吴越国以及宋代“两浙西路”、“两浙东路”所涵盖的版图。

宋时称钱塘江为“浙江”;“路”,等同于今天“省”的概念,当时以钱塘江为界,以北称“浙西”,以南为“浙东”。

魏祝挺是浙江省博物馆历史文物部馆员,研究吴越国佛教考古与文物。“受到五代吴越国的影响,宋代,江南地区出现了建造佛塔的高峰——在当代,塔也是地面遗存最多的宋代古建筑。”

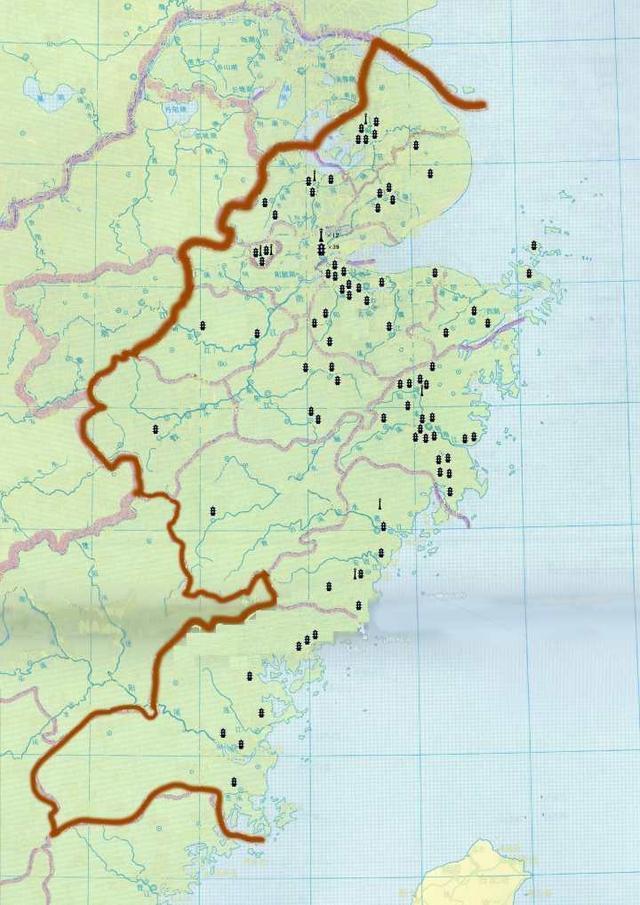

魏祝挺大脑里有近三百座江南古塔的资料,他如数家珍地在地图上标出了十六座代表,以杭州(六和塔,闸口白塔)为出发点,分别走宋代的两浙西路和两浙东路:

-湖州(飞英塔)-上海(龙华塔,松江方塔)-苏州(虎丘云岩寺塔,瑞光塔,报恩寺塔)-南京(栖霞山舍利塔)①;

-绍兴(大善寺塔)-宁波(天封塔)-台州(黄岩灵石寺塔)-温州(温州国安寺石塔)-丽水(灵鹫寺七佛塔)--衢州(龙游湖镇舍利塔)-金华(浦江龙德寺塔)

它们组成了“寻宋江南1.0版”的两条“访塔之旅”。(文末获攻略)

吴越塔幢总分布图 魏祝挺制图浙江古塔众多,其中很多是吴越时期所建。吴越钱氏历代崇信佛教,大兴寺塔,数十年不断。仅据《咸淳临安志》记载,吴越国西府杭州一地,在八十余年历史中,就有上百所寺院的营造,盛极一时。《西湖游览志馀》评价,“杭州内外山及湖山之间,唐以前为三百六十寺,及钱氏立国,宋朝南渡,增为四百八十,海内都会未有加于此者。”清代学者朱彝尊有云:“寺塔之建,吴越武肃倍于九国。”正体现了后代人对吴越寺塔营造的认知。吴越国后期钱弘俶时代,佛塔营造更是达到了巅峰,留下众多传世名塔,如雷峰塔、保俶塔、云岩寺塔、闸口白塔等。其高超的营造技艺也传播到了中原,为后世辽塔、宋塔之营造提供了蓝本,同时也被吸收到了北宋末期《营造法式》一书中,成为中国古建筑的重要遗产。

玩去

这样的访塔,今人流行语讲“打卡”,玩去,这是继承了宋代人的理念。

从唐至宋代,佛教开始世俗化,佛塔这种寺院的核心建筑,由圣物慢慢转变成了景观——

远眺一座高耸入云的塔:

吴越国人心中无比虔诚,发愿:“阿弥陀佛,要去拜拜。”

等宋人站到同样的位置,惊叹:“飞阁流丹!”心里想的大概也是,要爬上去,打卡。

走近去,到了一座寺院内:

宋代以前,一般只有寺院里专门的僧人可以登上佛塔,去上供、洒扫;世人只能在地面绕塔参拜。

但是宋人,真的有机会登塔——与方丈谈笑风生间,可能就受邀“上塔看看?一览西湖。”

能够登塔的宋人,主要是宋代文人群体。千百年前,士人们为登塔这件风雅事,专门留下了作文,这是宋代前所未有的。

日本奈良法隆寺塔 魏祝挺摄6世纪,中国的造塔技术,由朝鲜半岛的百济、高句丽、新罗,间接传入日本。7-8世纪,直接受到中国技术影响。9世纪以来,日本一直延续6-8世纪的中国式塔风格。但是日本的古塔,都不能登临。

最高层

魏祝挺的三百座“塔库”里,大约有两百座已经不存于世,包括曾经矗立在杭州境内的50余座佛塔。

但是宋朝时,有人见识过杭州登峰造极的塔林——王安石(1021-1086年)先生,就是其中一位。

西园雅集(局部) 南宋 马远 绢本水墨淡设色 (美)纳尔逊艾京斯艺术博物馆藏 图片来源:视觉中国两宋时期偃武修文,通过科举制度,形成了文官体系,新出现了士大夫阶层。士人们游于艺的修养,在“志于道,据于德,依于仁”整体的精神追求中得到提升,风雅,成为一时之风。

宋仁宗皇佑二年(1050),在浙江鄞县(宁波)县长任满后,王安石启程从回江西老家;途中他路过杭州,写了一首“登飞来峰”七言诗,留下了千古名句:“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。”②

魏祝挺考辩出王安石所讲的这座“千寻塔”,是神尼舍利塔。这座已经倒塌的佛塔,遗址在杭州灵隐飞来峰。

今天站在飞来峰顶——神尼舍利塔曾经的塔顶位置,一直向东望,就是钱塘江入海口,“鸡鸣见日升”之处。

文章来源:《考古与文物》 网址: http://www.kgywwzz.cn/zonghexinwen/2021/1223/597.html

考古与文物投稿 | 考古与文物编辑部| 考古与文物版面费 | 考古与文物论文发表 | 考古与文物最新目录

Copyright © 2021 《考古与文物》杂志社 版权所有 Power by DedeCms

投稿电话: 投稿邮箱: